Die Sträußelsäle

Hier finden Matineen, Literatursalons, das JosefStadtgespräch und Präsentationen statt.

Die Sträußelsäle sind aber auch das Pausenfoyer des Theaters in der Josefstadt und ein beliebter Treffpunkt vor der Vorstellung und in der Pause. Das Buffet in den Sträußelsälen hat eine Stunde vor jeder Vorstellung für Sie geöffnet.

Die Sträußelsäle verfügen bei Veranstaltungen über 152 Sitzplätze.

Vermietung

Die Sträußelsäle eignen sich wunderbar für Präsentationen, Pressegespräche, Kundenveranstaltungen und Empfänge vor oder nach einer Vorstellung.

Für Anfragen zu Vermietungen steht Ihnen Nicole Klöckl, Tel. +43 1 - 42700-208 gerne zur Verfügung.

Die Geschichte der Sträußelsäle

Historisches

1834 Vom Besitzer des Theaters in der Josefstadt, Wolfgang Reischel, im hinteren Trakt seines Gasthauses "Zum goldenen Straußen" angrenzend an das Theater als "Sträußelsäle" erbaut. Eröffnung am 1. Juni mit einem großen Ball, bei dem Johann Strauß Vater dirigierte, der schon vorher "Josephstädter Tänze" geschrieben hatte.

Es wird bald darauf eines der beliebtesten Lokale, dessen Freitagsreunionen und Sonntagsbälle viel Publikum anzogen, neben Strauß und vielen anderen Walzerzelebritäten konzertiert häufig auch Josef Lanner.

1850 Erstmals Schließung des Vergnügungslokals wegen "zweifelhaften Publikums".

1873 Zur Wiener Weltausstellung nochmals großer Aufschwung.

1884 Nun "Josephstädter Orpheum" genannt, werden die Räume als Singspielhallen und für Gymnastikproduktionen verwendet und nach neuerlichem Niedergang nur mehr als Kulissen- und Requisitendepot verwendet.

1924 Reinhardt lässt durch Carl Witzmann auch die Sträußelsäle glanzvoll erneuern, der Raum ist mit dem Theater und dem "Straußen"-Nachfolge-Restaurant "Weißer Hahn" verbunden und lädt mit Tischen und Stühlen nach der Vorstellung zum Souper ein.

1983 Wiederherstellung der ursprünglichen Wandgliederung - nach Vazquez' Plan - und Anbringung des ursprünglichen Ornamentschmucks nach gelungener Freilegung der alten Originale; Versuch, mit dem "Rasumofsky-Grün" die Biedermeierfarbe wiederzufinden.

2007 Renovierung der Sträußelsäle im Zuge der Generalrenovierung in der Josefstadt.

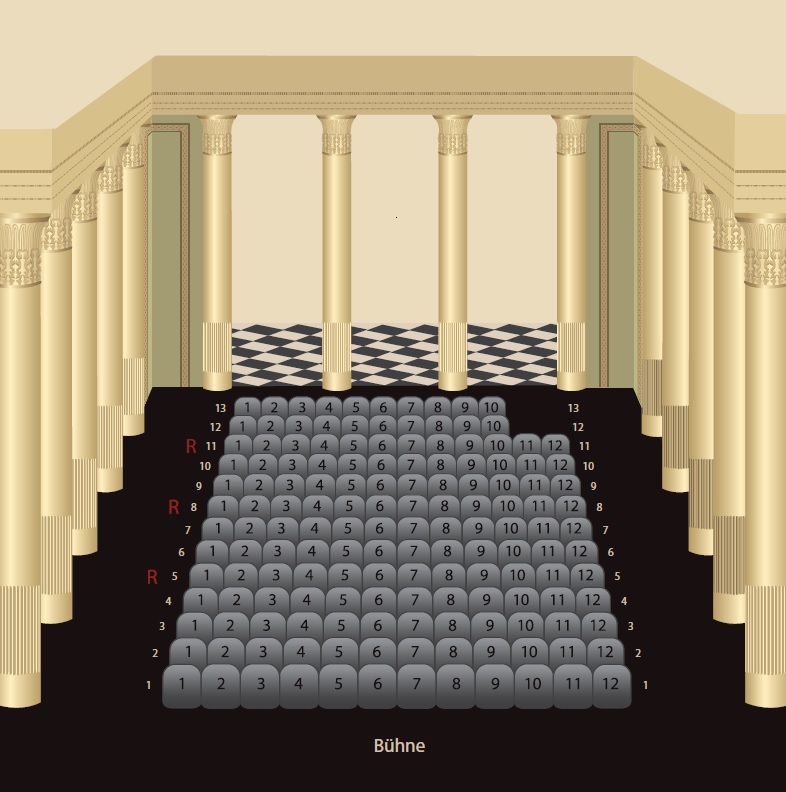

Sitzplan